No hay sino un problema realmente serio en la literatura policíaca: el mal. Nunca lo había pensado así hasta que leí a John Connolly, quien en más de veinte novelas ha hecho de su detective Charlie Parker un teólogo del crimen, explorando cada variación religiosa y filosófica del mal a través de asesinos y criminales.

El protagonista de las novelas de Connolly, homónimo del famoso saxofonista de jazz, dice: «Creo en el mal porque lo he tocado, y me ha tocado a mí». Leí a Connolly y la interpelación por el mal dejó de ser retórica. Damos por sentado el problema del mal, su pregunta. Pero cuando nos la planteamos realmente, no nos abandona porque implica, quizá, una indagación sobre la arquitectura del sentido: si hay mal ontológico, si existe antes que el acto, entonces el mundo está construido sobre algo más oscuro que el azar.

Antes que para la literatura, el mal es un problema para todo sistema de creencias o filosófico porque obliga a elegir entre dos narrativas incompatibles: o el mal es un vacío, una ausencia de bien (san Agustín), o es una presencia, algo que existe y actúa (los gnósticos, Connolly). La literatura policíaca, sin saberlo, ha estado tomando partido en esa disputa milenaria cada vez que presenta a un asesino.

Edipo investiga un crimen y descubre que él es el criminal. El mal para el monarca es inevitable. Está antes del acto, inscrito. No hay culpa porque no hay elección. El mal es la estructura misma de lo real. El crimen es cósmico: te acuestas con tu madre y matas a tu padre porque los dioses tejieron tu ruina.

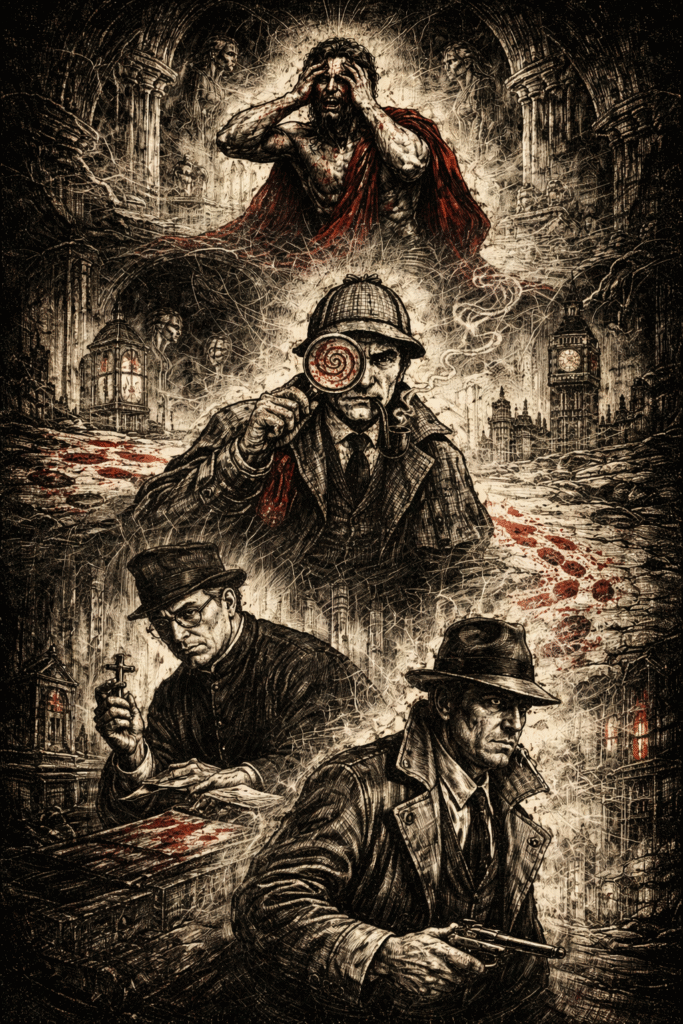

Poe funda el policial moderno al invertir esa lógica. El mal en Dupin es un enigma con solución. Siempre hay explicación. El crimen es un problema y el pensamiento lo resuelve. Un orangután, un criptograma, una carta escondida a plena vista. La razón alcanza. El universo colabora. El asesino deja pistas porque el mundo tiene estructura. Es la primera gran mentira del policial: que el caos tiene forma, que el crimen tiene lógica.

Holmes perfecciona esa promesa. El mal es desorden social. Alguien que rompe las reglas. El detective investiga, deduce, restaura. El mundo vuelve a ser legible. El mal es una anomalía extirpable. Sherlock es la policía del sentido: restituye el orden, barre la anomalía.

Chesterton cambia el eje. El padre Brown investiga y absuelve. El mal en Chesterton es teológico. Pecado, no crimen. Y el pecado es universal. Todos somos capaces de pecar. Por eso Brown no condena. «He estado en tu cabeza», le dice al asesino. El policial se vuelve confesión.

El policial negro dinamita esa teología. En Hammett y Chandler el mal ya no es pecado individual: es sistema. La ciudad es criminal desde sus cimientos. Los ricos matan, la policía encubre, el poder legaliza el crimen. Marlowe investiga y descubre que no hay solución posible. El mal es estructural.

Connolly cierra el círculo. Vuelve a Edipo, pero consciente de hacerlo. Sus asesinos no son anomalías sociales ni pecadores redimibles. Son agentes de algo previo. «Creo en el mal porque lo he tocado, y me ha tocado a mí». Parker no habla de psicópatas. Habla de ontología. Ha visto el mal como sustancia, como presencia que actúa. Poe mintió: el caos sí tiene forma, pero no es humana. Es otra cosa.

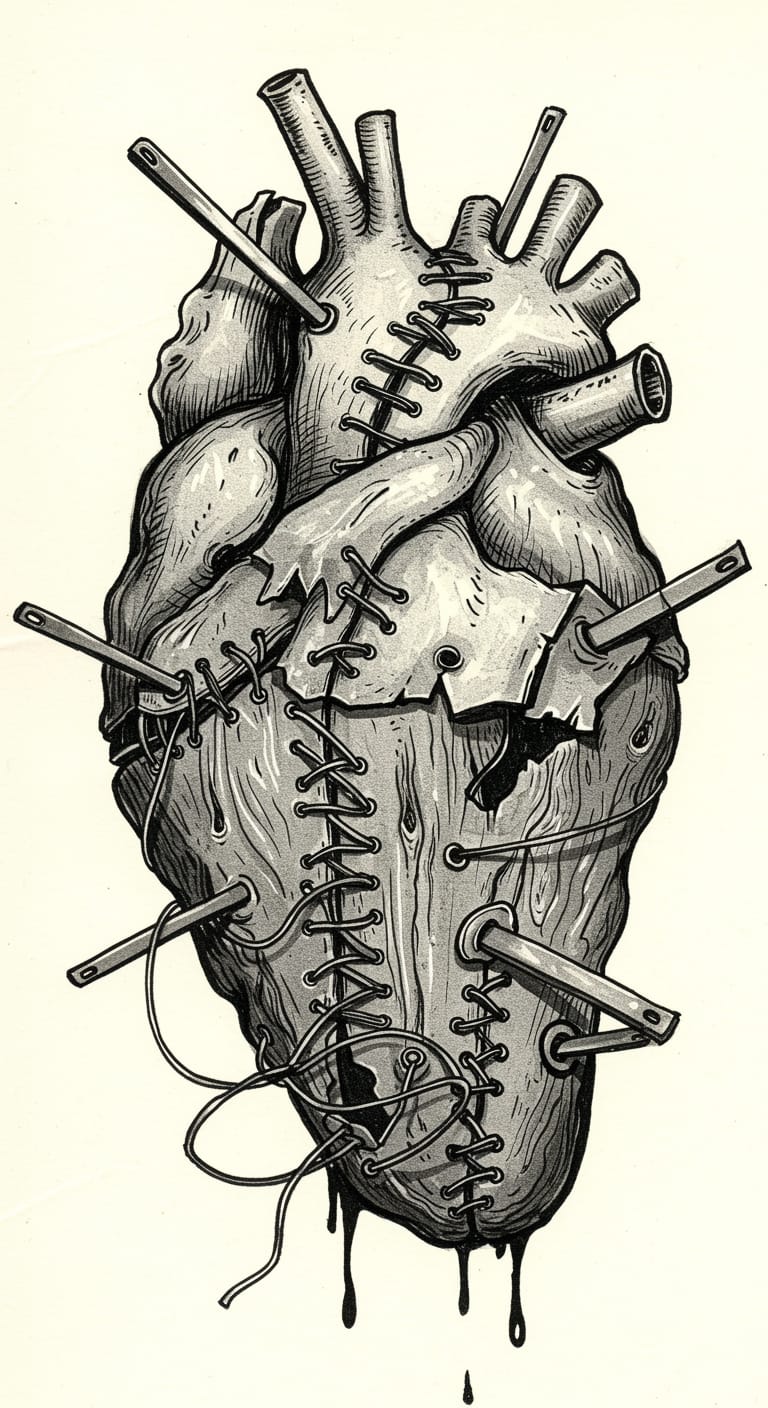

Charlie Parker pierde a su esposa e hija en Every Dead Thing (1999), su primera novela. Las mata el Traveling Man, un asesino que convierte cuerpos en esculturas anatómicas y colecciona rostros como trofeos. No es un psicópata común: Traveling Man cree que está creando arte sagrado, que los cuerpos son lienzos y que él es instrumento de algo superior. En The Killing Kind (2001), Parker enfrenta a Mr. Pudd, un torturador obsesionado con las arañas. Pudd las usa porque, dice, son criaturas anteriores al hombre y tejen patrones que revelan verdades ocultas. Detrás de Pudd está The Fellowship, una secta fundamentalista que cree que Dios abandonó el mundo y que lo que queda es territorio del Adversario. En The White Road (2002), Parker descubre que ciertos asesinos están marcados, que llevan señales invisibles que otros como ellos reconocen. Hay una red. Una genealogía. Los asesinos de Connolly no actúan solos: son nodos en una estructura más grande, más antigua.

Lo que separa a Connolly del resto del policial contemporáneo es que sus asesinos no tienen backstory convincente. No hay trauma infantil que explique a Traveling Man. No hay patología clínica que justifique a Mr. Pudd. Connolly rechaza el consuelo psicológico. El mal en sus novelas es casi destino. Parker cita a san Agustín (el mal como privación del bien) solo para refutarlo con evidencia: lo que persigue no es ausencia, es presencia. Cita a Nietzsche (el abismo que te mira) pero va más lejos: el abismo actúa. Connolly construye una ontología: el mal puede ser actividad de seres racionales no humanos. Puede existir como poder independiente, anterior a la voluntad humana. Los asesinos son apenas médiums. Y si eso es cierto, entonces investigar un crimen no es resolver un enigma. El investigador se enfrenta a algo que no tiene solución porque no tiene causa humana. Parker no busca motivos; la suya es una indagación que busca pruebas de existencia. Cada caso es un experimento teológico.

Parker investiga sabiendo que no resolverá nada. Cada caso abre otro abismo. Encuentra al Traveling Man y descubre que era solo un eslabón. Derrota a The Fellowship y aparecen otros cultos, otras señales. El mal no tiene fondo ni perímetro. Con una dosis pesada de catolicismo irlandés, Parker busca redención mientras el pecado de la ira lo tienta constantemente. Investiga para expiar la muerte de su familia, pero la investigación solo profundiza la herida. No hay catarsis. No hay descanso. Connolly nunca le da a su detective el lujo del cierre. Y, sin embargo, Parker sigue. Porque el policial que acepta que perseguir el mal no es resolverlo es quizá el único policial honesto que queda. Poe prometió que la razón alcanza. Holmes prometió que el orden se restaura. Chesterton prometió que el pecado es comprensible, incluso perdonable. Connolly no promete nada. Solo muestra: hay algo ahí afuera, anterior a nosotros, indiferente a nosotros, y a veces nos toca. Lo llamamos crimen porque no tenemos otro nombre. Lo investigamos porque no sabemos qué más hacer. «Creo en el mal porque lo he tocado, y me ha tocado a mí». Y seguimos leyendo a Connolly —seguimos leyendo policiales— porque sospechamos, en secreto, que Parker tiene razón: que el mundo está construido sobre algo más oscuro que el azar.