Un charco oscuro. El reflejo roto del horizonte quiteño bombardeado por la lluvia. La ciudad sucumbía a su aniquilación una y otra vez, mientras ondas concéntricas hipnotizaban la mirada del estudiante que aguardaba en la parada.

…

Corría 1978, aunque la fecha me resulta incierta ahora, como si la hubiera inventado. Trabajaba en la editorial universitaria, un empleo mediocre que me daba acceso a manuscritos olvidables y a conversaciones con escritores que pronto serían olvidados también. Fue en una de esas veladas, en un bar junto a la facultad, que asistí a un recital donde se presentaría un poeta del que nadie había oído hablar.

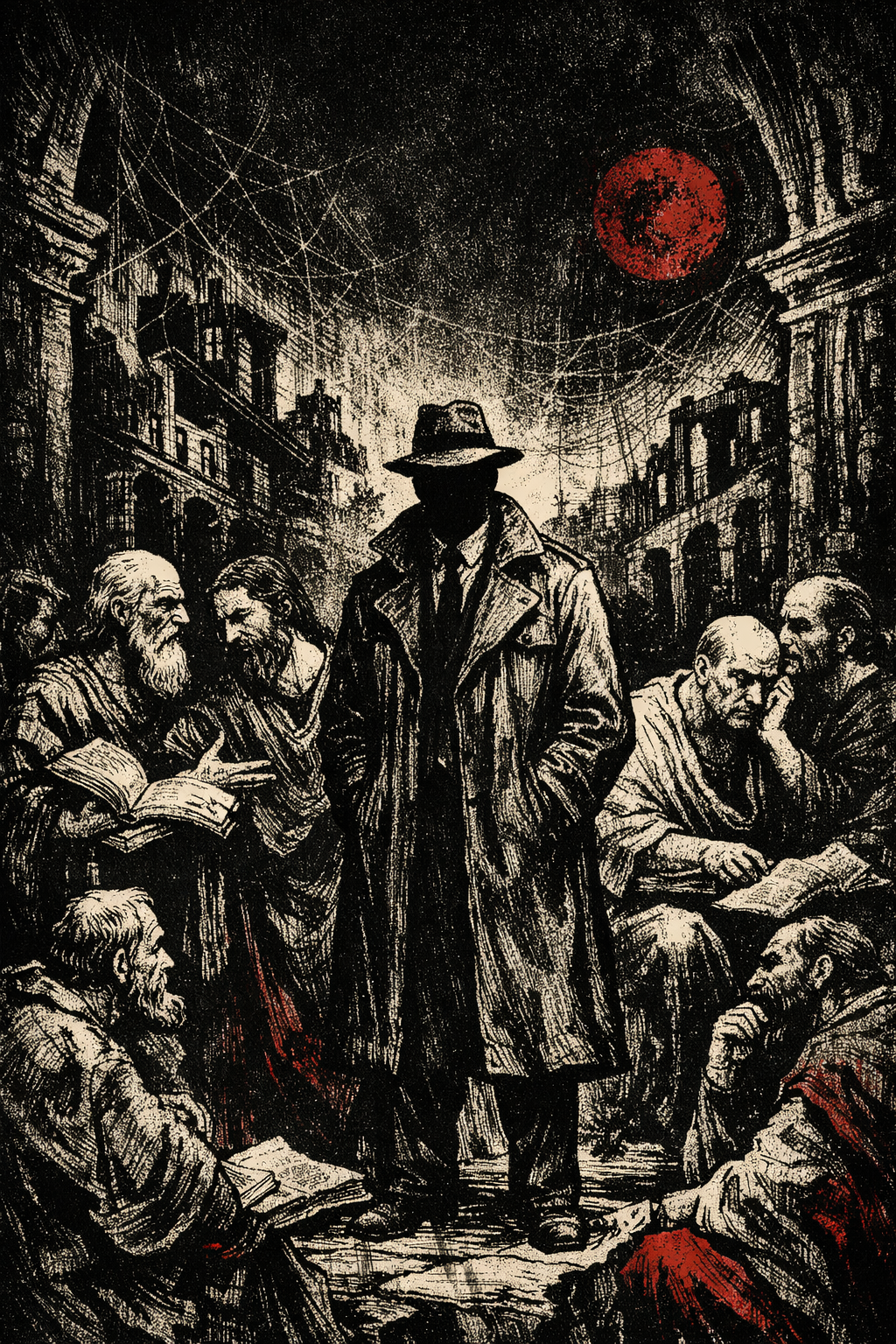

Nadie lo vio entrar, pero cuando fue su turno ya estaba ahí, de pie frente al micrófono. Bajo, compacto, con un abrigo abombado que desdibujaba la forma de su cuerpo. Su cabello largo se perdía detrás de su espalda. Su voz arrastraba una vibración áspera, como el viento que silba a través de una grieta en la piedra.

He olvidado los versos exactos, pero decían algo sobre el silencio y la sombra. Recuerdo, en cambio, la manera en que la gente enmudeció al escucharlo. Fue un silencio real, tangible: el eco del bar, ese rumor constante de vasos y palabras, dejó de existir. Sentí por primera vez que la ciudad no era más que una acumulación de ecos en una cinta desgastada.

Días después del recital, sus ecos se habían ido disipando y podía volver a concentrarme en mi trabajo, encontré un sobre sin remitente en mi escritorio de la editorial. No tenía estampilla ni señal de haber sido entregado por correo. Solo mi nombre, escrito a máquina con una tipografía desfasada, como la de los viejos informes administrativos de la universidad.

Lo abrí con cierta aprensión. Dentro había un casete envuelto en una hoja amarillenta, arrancada de algún libro. Examiné el casete entre mis manos. La etiqueta, desvaída, llevaba un título apenas legible:

«Recital Q. Añawi, 1978».

No pregunté quién lo había dejado. Todo el tiempo llegaban propuestas de novelas, tesis impublicables y alguna que otra memoria familiar.

Esa noche, en mi departamento, conecté mi viejo reproductor y presioné play. Al principio, solo un leve siseo de estática. Luego, la voz:

Soy el silencio que canta,

soy el viento que no deja sombra.

Cuando abrí los ojos, el casete seguía girando, pero la máquina había regurgitado la cinta que se hallaba desparramada por el escritorio y vibraba rítmicamente; el ruido blanco de la bocina se confundía con la lluvia del amanecer.

Los días siguientes fueron breves: su duración parecía irreal, esquiva. Apenas recuerdo haber salido por la mañana al trabajo y estar de vuelta subiendo la larga cuesta hacia mi cuarto de estudiante en San Juan. A veces salía de casa y ya era de noche. En otras, los relojes de la editorial marcaban horas que no existían. Atribuí todo al insomnio. Al café. A la humedad. A la mediocridad de mis labores.

Me levantaba tarde, trabajaba con desganoy por las noches escuchaba llover. Uno se acostumbra a ese ritmo: a la mediocridad tibia, a la falta de sobresaltos, a una ciudad que parece hecha para evitar el entusiasmo. Sin embargo, algo —no sabría decir qué exactamente— empezó a desplazarse. No de inmediato. No como un hecho. Era apenas una sensación leve, una irregularidad mínima en la superficie de las cosas.

La cartografía interna de mi barrio dejó de coincidir con lo que, de manera automática, ovina, pasaba de largo cada día al salir o llegar a mi calle. ¿Hace cuánto tiempo había cerrado el pequeño bazar de doña Himelda, que vendía medias sintéticas, muñecos de plástico sin marca y jabones de olor sospechoso? No sabría decirlo. Uno cree que recuerda las cosas, pero lo que rememora —me he dado cuenta— son trazas, huecos con forma de recuerdo. El martes, mientras caminaba a la editorial, noté que el local estaba cerrado. Una persiana verde bajada hasta el suelo. Pensé, sin detenerme, que tal vez la señora estaba enferma. O se había ido al campo. Al día siguiente, el letrero había desaparecido. No arrancado, ni caído: desaparecido, como si nadie lo hubiera colgado jamás.

Me detuve. Fue un gesto mecánico, sin propósito. Miré alrededor buscando alguna otra señal: la puerta de la doña que tejía en la ventana, el poste con la calcomanía de un candidato que ya debía estar muerto. Todo estaba, todo parecía perdurar, pero la realidad parecía tener la textura de una copia dibujada con prisa. Lo que más me perturbó fue el silencio: no el de los ruidos, sino el otro, el que hace falta para que uno pueda confiar en lo que ve. Ese silencio ya no estaba.

Seguí caminando. No era asunto mío, me dije. A veces los barrios se transforman, se pudren desde adentro. A veces sucumben a las invasiones bárbaras: una clase social por debajo o una por arriba y, en menos de un año, todo ha cambiado. Así funciona la ciudad: un mecanismo de sustituciones, solapamientos y espectros. Pero mientras bajaba por la calle principal, con esa niebla tímida que a esa hora se enrosca en las esquinas, supe que no era una transformación, sino un retroceso. Una forma de desaparición.

No quería pensar. Quería hacer lo que hacía siempre a esa hora: sentarme frente al escritorio, encender la lámpara con el tubo de luz parpadeando, tal vez poner música —aunque últimamente no soportaba ninguna voz— e intentar leer algo hasta la madrugada para borrar las lecturas de la oficina. Algo había cuajado en la tarde, una molestia leve en la base del cráneo. Era inútil fingir que nada había pasado. Y como no tenía a quién hablarle ni creía demasiado en los diarios íntimos, opté por una especie de lista, un registro tan rudimentario como inútil. Me puse a escribir una suerte de inventario de lo que debería estar y tal vez ya no estaba. «Doña Himelda: ¿nombre real? Bazar cerrado. ¿Desde cuándo? Cartel: verde. Desaparecido». Lo hice como ejercicio, como forma de imponer un orden precario. A mitad del listado, la tinta del bolígrafo se desvaneció. Intenté presionar más. Nada. Busqué otro. Tampoco escribía. El tercero dejó una línea rota, temblorosa, antes de rendirse. Me reí con una risa breve, cansada. Me dije que eran tonterías. Bolígrafos secos, un poco de neblina, un negocio cerrado.

Al día siguiente bajé por la avenida, como siempre, con la bufanda floja al cuello y el estómago vacío. Me había acostumbrado a no desayunar, más que por falta de hambre, por falta de voluntad. Quizá debería tomar un jugo en el mercado, pensé. Algo que echarme al estómago antes de la puñalada de café lojano que me esperaba en la oficina.

El edificio estaba, sí. Pero algo no coincidía. Era más bajo o más angosto. El letrero, que antes anunciaba «Mercado San Juan» ahora decía algo distinto: «Unidad Vecinal n.° 3». Me detuve. Volví a mirar. La misma fuente tosca, el mismo rectángulo metálico, pero el nombre era otro. Como si alguien hubiera intervenido en mi recuerdo. Dudé. Seguí caminando.

En la editorial no pregunté nada. Me limité a sentarme en mi escritorio y fingir que leía lo que se me había asignado. Una tesis sobre las intersecciones entre la poesía visual y el activismo agrario. Al cuarto párrafo, ya me costaba distinguir los sustantivos de los adjetivos. Cerré el documento y abrí otro al azar. Ni siquiera leí el título; solo pasaba los ojos por encima. Cada tanto alguien hablaba por teléfono en la oficina contigua, pero sus palabras llegaban desarticuladas.

Al salir del trabajo, subí a pie por la calle de siempre. Me gustaba caminar. Era la única actividad que todavía me parecía tangible. Al llegar a la esquina del callejón, algo más había cambiado. No supe qué, al principio. Tardé unos segundos en identificarlo: el poste con la cara idiota del candidato. Se había ido. Ni restos de pegamento, ni sombra de papel. Me acerqué a tocar el poste, por puro impulso. Frío. Liso. Nuevo. O antiguo. No sabría decirlo.

Esa noche no intenté escribir. Solo me senté en la cama con el casete entre las manos; sentía su levedad, su incierto centro gravitatorio. Apagué la luz. Me quedé así un buen rato, en la oscuridad; un perro ladraba a lo lejos, muebles que se arrastran, pasos amortiguados, voces indistinguibles, lejanas, que se mezclaban con el rumor de la ciudad que se iba alejando.

A la mañana siguiente, al bajar por las escaleras, me crucé con María Elena, la estudiante de arquitectura del segundo piso. A veces compartíamos el viaje en bus y un par de frases corteses en los pasillos. Ella cargaba unos planos enrollados bajo el brazo y una libreta con anotaciones a lápiz, ilegibles incluso desde donde estaba yo.

Me saludó con un gesto leve, casi profesional.

—¿Sentiste el temblor anoche?

Asentí. No lo había sentido, pero asentí igual.

—Algunas cosas se cayeron en el departamento del portero —continuó—. No fue tan fuerte, pero suficiente para asustar a las señoras del tercer piso.

—Viven inquietas —dije, más por seguir la charla que por convicción.

Ella asintió, como si eso confirmara algo.

—A veces pienso que la ciudad entera está mal cimentada —añadió, con una sonrisa fatigosa.

El remate de su frase me irritó. Dudé. Aproveché la pausa para preguntar:

—¿Tú recuerdas un bazar en la esquina, uno pequeño, de una señora mayor? Doña Himelda. Vendía chucherías, jabones, muñecos. Había un cartel verde.

María Elena frunció el ceño, sin detener el paso.

—¿Aquí cerca?

—Sí. En la calle lateral, junto a la tienda de fotocopias.

—¿La que ahora es un almacén de repuestos?

—No, más arriba.

Se detuvo un segundo. Miró hacia el vacío de la escalera, como si pudiera reconstruir el mapa desde allí.

—No —dijo al fin—. No recuerdo ningún bazar con ese nombre. Pero no soy de aquí. Capaz estuvo y cerró antes de que yo llegara.

—Estuvo esta semana —dije, bajando la voz.

María Elena me miró con cierta cautela; no había miedo ni burla en su expresión. Se trataba de ese silencio educado con que se reciben las ideas de alguien que no sabe que es un poco idiota.

—Debe haber sido otro —dijo finalmente, y se despidió con un movimiento rápido de cabeza.

La vi alejarse por el corredor. Intentaba pensar en sus palabras, como si al repetirlas pudiera convencerme de que tenía razón, de que nunca hubo tal bazar, ni cartel verde, ni señora vendiendo jabones de olor sospechoso.

Volví a subir. En el rellano, noté que el cartel con las reglas del edificio —ese papel enmicado y amarillento donde se prohibía hacer ruido después de las diez y colgar ropa en los balcones— ya no estaba. Solo quedaban cuatro agujeros vacíos donde antes iban las tachuelas.

Esa tarde llegué a la editorial más temprano de lo habitual. No por entusiasmo, sino por agotamiento. Me había costado dormir y decidí salir sin pensar demasiado apenas hubo un poco de luz. En la recepción no había nadie. El portero había ido a comprar tabacos o a leer el periódico a escondidas; solía hacerlo en la banca del patio, junto a la pileta seca.

Me hice un café. Todavía no había pan ni azúcar. La bebida era la misma de siempre: ácida, amarga, casi punitiva. En el pasillo olía a cera barata y a humedad. Me encerré en mi cubículo. Encendí la lámpara. Abrí la carpeta que había dejado sobre el escritorio dos días atrás. Recordaba con claridad el texto: una monografía sobre poesía campesina y escatología simbólica. El título era tan absurdo como la tesis. Recordaba, incluso, haber subrayado en lápiz un pasaje particularmente infame: «el estiércol como metáfora fundacional del habla rural».

Pero el documento no era el mismo.

El título, aunque parecido, había cambiado: De lo agrario a lo urbano: transiciones del cuerpo en la poesía ecuatoriana reciente. Revisé la primera página. La redacción era distinta, más pulida, más pretenciosa. Las oraciones eran otras. El subrayado en lápiz no estaba. Pero lo que más me desconcertó fue la firma: M. Cordero, no P. Alvarado, como recordaba con absoluta certeza.

Volví a la bandeja de entrada. Busqué el texto original. No estaba. Fui hasta el archivo común. Tampoco. Pregunté a la secretaria que acababa de llegar si había movido o reemplazado algún manuscrito. Me miró como si le hablara en otro idioma.

—Usted pidió ese texto el lunes —dijo, mientras revisaba su libreta—. El de Cordero. Está en su escritorio desde entonces.

—¿Y el de Alvarado?

—¿Quién?

Tuve que repetir el nombre. Lo deletreé. Nada. Abrió los ojos con fastidio y pasó a ignorarme.

Regresé a mi escritorio. Abrí el cajón de abajo. Saqué mis anotaciones. Allí estaban, escritas de mi puño y letra: subrayados, notas marginales, incluso una observación sarcástica sobre el uso excesivo de la palabra fecundidad. Todas referidas a P. Alvarado. No había duda. El texto había existido. Lo había leído. Lo había subrayado. Pero no estaba.

Sentí un leve zumbido en los oídos. Me incliné hacia atrás. Cerré los ojos. Pensé: tal vez mezclé autores. Tal vez copié mal el nombre. Tal vez todo el texto era de Cordero desde el principio y mi memoria —fatigada ya con tantas erratas— había decidido inventar una autoría más ridícula que la del ensayo.

Afuera, en el pasillo, alguien estornudó. Luego volvió el silencio. Y, por primera vez en días, sentí miedo.

No del texto. Ni de la memoria. El mundo empezaba a moverse de forma irregular. La respiración de la realidad parecía haber cambiado.

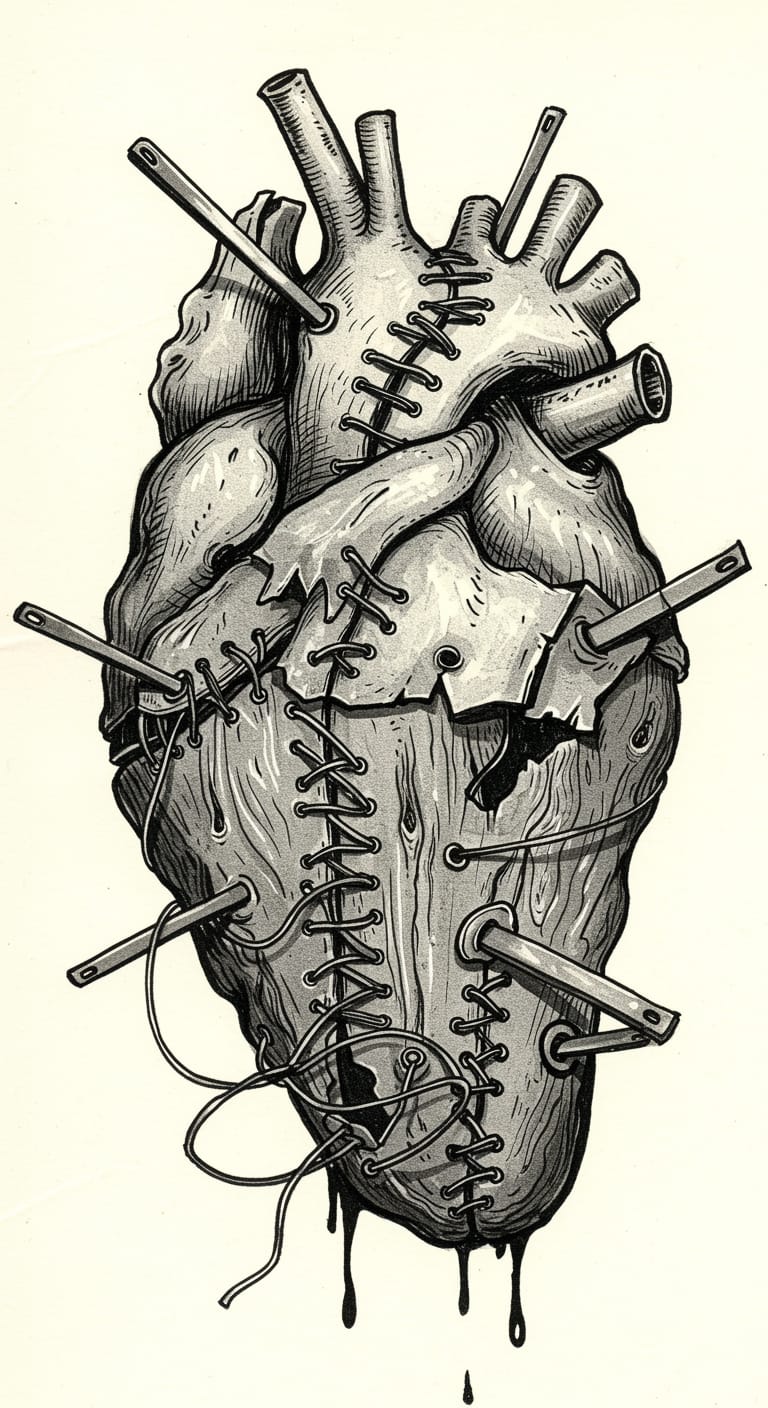

Entré a mi cuarto. El mismo aire, un peso invisible de polvo y libros húmedos, me esperaba. Me senté en la cama. El casete seguía sobre la mesa, donde lo había dejado. No recordaba haberlo tocado, pero ahora estaba perfectamente alineado con el borde del mantel.

No tenía motivos claros para hacerlo, pero lo puse otra vez. Fue más impulso que decisión: un movimiento resignado, automático.

Presioné play.

El siseo fue inmediato, el sonido roto del primer contacto del reproductor con la cinta. Luego apareció la voz. Pero esta vez no era solo la voz. Era… la cosa que venía con la voz. No sabría explicarlo de otro modo. Añawi hablaba, sí, o recitaba, o murmuraba desde algún punto imposible del tiempo, pero había algo más, algo por debajo, algo que se deslizaba en las pausas, en el ritmo de sus palabras. Un vaivén que no correspondía a la voz humana, ni al lenguaje, ni al poema. Era la exhalación de un fondo más hondo, más antiguo; una respiración más vasta, lenta, indiferente.

Me incliné hacia el reproductor, como si pudiera olerlo. Y lo hice. Un vaho tibio, denso, terroso, comenzó a emanar de la rendija de la bocina. Olía a cueva húmeda, a piedra vieja, a raíz podrida. Algo estaba exhalando desde dentro del casete.

Fue entonces que lo supe —no lo pensé, lo supe—: eso había estado aquí mucho antes. Antes de cualquier historia, antes de cualquier nombre. Había habitado este valle desde que el valle no era más que una laguna inmensa, desde que la serpiente lo anegó y dejó su cuerpo enterrado bajo las quebradas, dormida, sí, pero no del todo.

Esa cosa —no Añawi, no el poema, sino lo que lo sostenía desde abajo— había estado esperando. Respirando. Y ahora volvía a hacerlo, a través de ese objeto ridículo, doméstico, insignificante. Un casete.

Me quedé escuchando. Era una forma de rendición.

No recuerdo si dormí. Tal vez cerré los ojos un momento. Tal vez me quedé así, sentado, con el casete detenido en la máquina y el cuerpo entumecido por el silencio. Cuando la luz empezó a filtrarse por la rendija de la cortina, supe que no podía quedarme más tiempo en ese cuarto. El aire, saturado de un espesor opaco, ya no era simplemente aire. Otra cosa —más densa, más honda— había renunciado a fingirse invisible y ahora respiraba conmigo.

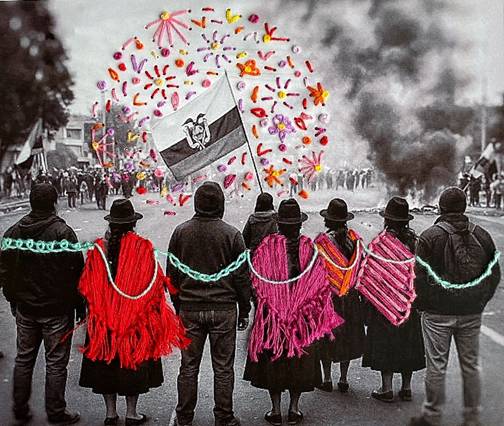

Bajé las escaleras sin ducharme. Afuera, la mañana tenía un color opaco, como si el sol no hubiera alcanzado a salir del todo. No llovía, pero el suelo estaba mojado. No había el ruido de autos ni el chillido de los buses en las bajadas. Caminé hasta la esquina. El quiosco ya no estaba. Tampoco la tienda de fotocopias ni el buzón rojo con grafitis. Solo muros lisos, sin carteles ni nomenclatura.

Avancé unas cuadras más. Cada calle era menos calle. Las veredas se encogían. Algunos árboles habían desaparecido, dejando solo parches secos en la acera. Intenté ubicarme por los cables eléctricos, por las antenas, por los olores, pero nada ofrecía referencia. Me crucé con una mujer que barría la entrada de un local vacío. La saludé. No respondió. No sé si me vio.

Seguí caminando. Subí hacia La Alameda. El parque no estaba. Solo una pendiente yerma. Ningún banco. Ningún monumento. Ni niños ni palomas ni vendedores de helados. Nada.

Me detuve. Traté de ubicar algún edificio reconocible, una farmacia, una librería, un poste de luz. Nada.

Me llevé la mano al bolsillo. Saqué el casete. Estaba tibio. La etiqueta —«Recital Q. Añawi, 1978»— apenas se distinguía.

Seguí caminando. Sentía que, en caso de detenerme, algo me alcanzaría; algo que podía hacerme desaparecer también o pronunciar mi nombre.