Es regla general (o lo era en mi niñez analógica) que la primera educación musical corresponde a los padres. Mi madre solía cantarnos a mis hermanos y a mí viejas canciones populares que quizá le cantaba mi abuela, o la suya, entre ellas la castellanización de “C’era una volta una gatta”, de 1960, que redescubrí en una clase universitaria de italiano décadas después de haberla enterrado con otros detalles de una infancia feliz. Cuando crecí, me legaría sus vinilos de los Beatles e introduciría en mi vida a Freddie Mercury, por nombrar algunas de sus múltiples contribuciones.

Mi padre, en cambio, era mucho más monotemático. Nunca tuvo inclinaciones despóticas, y por eso en los viajes familiares los parlantes del pequeño San Remo soltaban un popurrí bastante ecléctico. Si hubiera impuesto sin más su prerrogativa de conductor, habrían estado ambientados con una seguidilla de cassettes de (me pongo de pie) Joan Manuel Serrat.

No hay persona que conozca como mi padre las minucias de la vida de Serrat, o que haya aprendido catalán solo por escuchar las canciones de Serrat, o que luego de encontrárselo en un parqueadero y ponerse a temblar de la emoción, tenga una foto no de Serrat sino de las rodillas de Serrat.

De todos modos, sin que mi padre necesitara insistir —así trabajan los mejores profetas—, empecé a admirar por ósmosis filial a ese señor de voz grave y pronunciación exacta. Como consecuencia irreversible de los años, junto con los brazos y las piernas y los vellos de las piernas me fueron creciendo las dudas sobre todo lo que se dice humano, y en busca de respuestas siempre tuve a tiro la música y la poesía de Serrat. Cada una a su manera, Lucía y Penélope me enseñaron de amores perdidos. Viví varias vidas bajo un puente con Benito y morí mil veces las muertes del maltrecho Curro “el Palmo”. Del apego al terruño aprendí con Juan y José que me mostró el valor de la aventura; juntos me hicieron ver los hilos invisibles que unen a las gentes que se quieren, vayan donde vayan.

De un tiempo a esta parte, el mundo parece más gris. No puede uno abrir el diario o prender la tele sin encontrarse con malas noticias. Quizá soy yo, pero tengo la impresión de que no. Y la culpa de esa impresión la tiene también mi padre. En una de nuestras llamadas de domingo, hablábamos del mundo, del presente y de quienes nos gobiernan —a él, Noboa; a mí, Milei—. Para la persona racional y mesurada que es, su veredicto fue inusualmente tajante: “Ya no veo ninguna esperanza”. Auch. Sentí lo que debe haber sentido Rafa Gorgory. Una cosa es intuirlo y otra que lo dictamine ese a quien uno considera palabra santa.

Durante la semana que siguió a esa charla, intenté exorcizar por distintas vías aquel mal gusto. Recalé por supuesto en Serrat; en particular, en una canción de mi disco preferido, titulados ambos —el disco y la canción— con el nombre de una isla, de un deseo, de una ironía, de un sueño: Utopía.

1. Traición

Se echó al monte la utopía,

perseguida por lebreles que se criaron en sus rodillas

y que al no poder seguir su paso la traicionaron,

y hoy, funcionarios

del negociao de sueños dentro de un orden,

son partidarios

de capar al cochino para que engorde.

A la historia le importan tres carajos los números redondos. Un ejemplo bastante claro es que la sustancia de lo que será el siglo XIX en Occidente tiene su pistoletazo de largada no en 1800 —como preferirían los supersticiosos—, sino en 1789, con la Revolución francesa, o incluso en 1774, con la estadounidense. Al poco tiempo, también los pueblos latinoamericanos se contarán entre los libres del mundo, y esa será a muy grandes rasgos la tónica secular: las idas y vueltas del antiimperialismo y el nacimiento de la democracia liberal, que hoy seguimos festejando en los colegios cuando leemos de nuestros próceres.

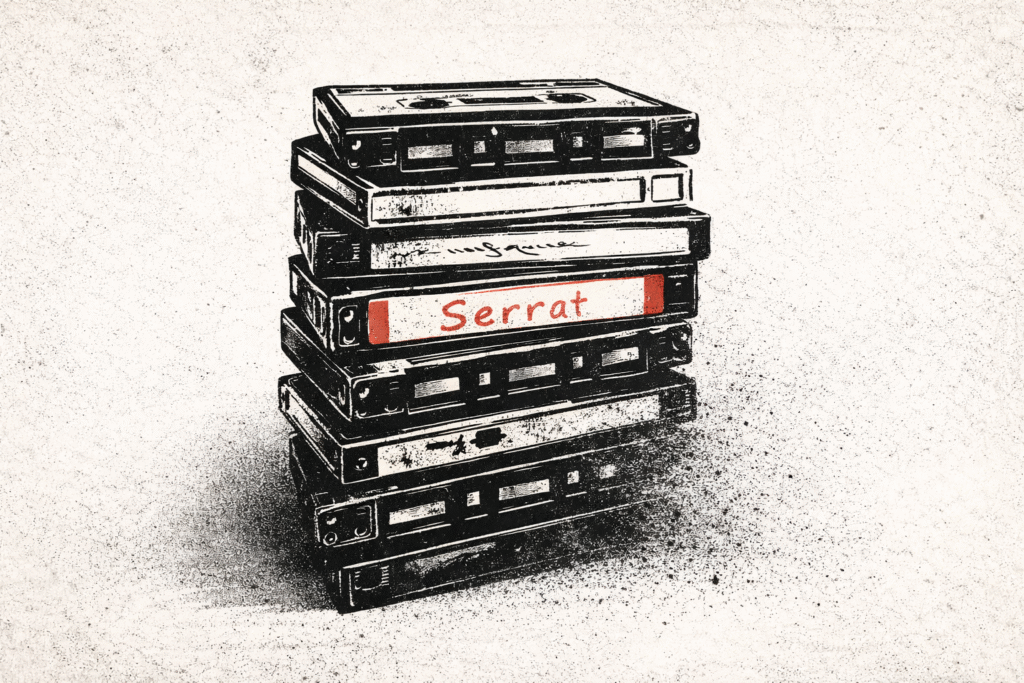

El siglo XX, en cambio, llega tarde y se va temprano, lo que, dada su intensidad, quizás haya sido un alivio. Cumple, en cualquier caso, la ironía de esa maldición apócrifa: “Ojalá te toque vivir tiempos interesantes”. Pensemos que el siglo empieza extraoficialmente en 1914 con la Gran Guerra, denominación que apenas décadas más tarde resultará exagerada al lado de otra guerra aún más global y más siniestra. No hay respiro, verdaderamente: el fascismo, el Mayo francés, avances médicos, la carrera espacial, el Gran Salto Adelante, la revolución sexual, la Revolución Cultural, el Holocausto, el napalm, el hombre en la Luna, Kennedy ensangrentado, dictaduras, insurgencias, contrainsurgencias, el bombardeo al Palacio de la Moneda, energía nuclear, destrucción nuclear… Nunca había pasado tanto en tan poco tiempo; o quizás sí, pero no lo sabíamos: el desarrollo de las telecomunicaciones tuvo como consecuencia que el mundo pareciera una pequeña olla a presión.

Pero retomemos el hilo. En medio de este menjunje epocal, el país más grande de Europa se pone de cabeza en un experimento social que lo despoja de sus vestiduras cuasifeudales y lo lleva a probarse el traje de segunda superpotencia mundial. Esta nación —o grupo de naciones, para ser más exactos: la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS)— se convierte con Lenin en “el sueño estrictamente teórico y tan atractivo de la igualdad posible”, como narra Padura en El hombre que amaba a los perros.

Es la gran utopía del siglo XX, y trae al mundo occidental más beneficios reales de lo que se suele admitir: derechos laborales y sociales; surgimiento del Estado de bienestar, con educación y salud públicas; progresividad fiscal; derechos de las mujeres…

Ocurrió que varios teóricos soviéticos se dieron cuenta, con absoluta presciencia, que su país no podría funcionar con un sistema económico y social distinto al del resto del mundo. Así, luego de poner la casa en orden (sí, es un eufemismo para no decir que los detractores del régimen terminaron varios metros bajo tierra o volando por los aires), los rusos se propusieron extender sus tentáculos más allá de sus fronteras. Los beneficios listados en el párrafo anterior son aquello que las naciones capitalistas tuvieron que resignar para contener la “marea roja”.

Sin embargo, el impulso inicial no pudo sostenerse. Para completar la cita de Padura, el sueño de igualdad desembocó con Stalin en “la mayor pesadilla autoritaria de la historia”, una mancha que al socialismo le cuesta hasta hoy. Quizás la burocracia soviética —los “funcionarios del negociao de sueños dentro de un orden” a los que recuerda con saña Serrat— no estuvo a la altura. Quizás, como todo sueño, este de la igualdad tenía algo de imposible. Quizás fue una cuestión de escala: André Gorz explica que el control planificado que se deseaba exigía un aparato demasiado complejo para ser manejado por individuos. Lo seguro es que las ideas utópicas que habían llevado a los líderes de la Revolución de Octubre a combatir al zar ya no estaban entre las preocupaciones de los nuevos dirigentes. Habían sido traicionadas.

En noviembre de 1989, once años antes de lo debido y bajo una sinfonía de martillazos, muere el siglo XX: brillante y sangriento, como toda épica.

2. Abolición

Quieren prender a la aurora,

porque llena la cabeza de pajaritos,

embaucadora,

que encandila a los ilusos y a los benditos;

por hechicera

que hace que el ciego vea y el mudo hable;

por subversiva

de lo que está mandado, mande quien mande.

No deja de resultar paradójico que el politólogo estadounidense Francis Fukuyama pasara a la historia tras declarar que la caída del Muro de Berlín marcaba, justamente, “el fin de la historia”. Su argumento era que, saldada la lucha de ideologías que Marx señaló como motor del progreso humano, los vencedores eran de una vez y para siempre la democracia liberal occidental y su capitalismo de mercado. Muchos aplaudieron. “Cerremos el negocio, gracias, hasta luego, ya encontramos lo que buscábamos, no hay nada mejor”, se dijo, en un arranque de hybris que haría sonrojar a los griegos antiguos. Porque lo que estaban diciendo finalmente era que, desde que Tomás Moro diera nombre al concepto en 1516, la utopía ya no era necesaria.

Así llegó el neoliberalismo como un jinete del apocalipsis bicéfalo. Sin las ideas socialistas como contrapeso al mercado, los derechos conseguidos empezaron a declinar. “Muerto el perro, se acabó la rabia; Estado de bienestar, nos vimos”. Reino Unido privatizó los trenes, que recién volvió a estatizar en 2025, después de años de desinversión privada y una constante pauperización del servicio. Lo mismo puede decirse de la salud pública en Estados Unidos (¿quién no tiene un familiar migrante que vuelve al terruño a curarse las caries para no terminar en bancarrota?). Los sindicatos se convirtieron en mala palabra, y por eso en pleno siglo XXI los conductores de Amazon tienen que orinar en botellas para cumplir con sus encargos. Eso con Jimmy Hoffa no pasaba.

A todo esto, se ha vuelto mainstream condenar al socialismo como algo en lo que solo pueden creer los imbéciles. (No estoy exagerando: eso me dijeron en el grupo de WhatsApp de mis amigos del colegio. Ahí recordé por qué no los veo tan seguido). Pero esta opinión no es difícil de rebatir. Es más, para llegar a todos los públicos la rebatiremos primero con un argumento y, luego, para la gente que no cree en los argumentos, la rebatiremos con magia.

Argumento: Aunque no fue el creador del socialismo, Karl Marx fue quien le dio una base teórica sólida, y diga lo que se diga de los regímenes que brotaron de sus razonamientos, el pensador alemán es ampliamente reconocido entre los historiadores por su poder analítico. Los países nórdicos —esto es, los de mayor desarrollo humano y calidad de vida en el mundo— han tomado algunas de sus ideas: impuestos muy altos para los estratos ricos; sindicatos fuertes para garantizar buenas condiciones laborales; educación, transporte, salud y guarderías financiados por Estado; y fuerte regulación estatal del mercado.

Magia: Pero si consideras que los argumentos son algo del pasado y, en cambio, confías en lo que te dice el horóscopo todas las mañanas, probemos un breve ejercicio de mentalismo. Quizás así te convenza de que el socialismo no es algo “que solo pueden creer los imbéciles”. ¡Vamos ahí! Remítete mentalmente al siglo XX: bombas, guerras, teoría de la relatividad, dictaduras, avances, teoría de la relatividad… ¡Bien! Ahora piensa en la persona más inteligente de ese siglo, aunque tenga pinta de científico loco. ¡Bien! Ahora entra a este enlace. ¡Abracadabra! ¡Estábamos pensando en la misma persona (que era todo menos imbécil)! ¡Y era socialista!

De todos modos, la práctica de denostar al socialismo tiene sentido. Como explica Gorz: “Abandonar la referencia al socialismo también llevaría a abandonar cualquier referencia a un ‘más allá’ deseable del capitalismo; nos conduciría a aceptar a este último como ‘natural’ e inmutable, y a hablar con un idealismo ingenuo de democracia y justicia mientras se trata como una cantidad despreciable la matriz económico-material del capital que, al exigir necesariamente la rentabilidad por encima de todo, no puede dejar de ser una fuente de dominación, alienación y violencia”.

Abolir la utopía es defender el statu quo. Es resignarse a que lo que tenemos ha dejado de ser perfectible.

Mira a tu alrededor. ¿En verdad es algo que queramos hacer?

3. ¿Esperanza?

Quieren ponerle cadenas,

pero ¿quién es quien le pone

puertas al monte? No pases pena,

que antes que lleguen los perros será un buen hombre

el que la encuentre

y la cuide hasta que lleguen mejores días.

Sin utopía

la vida sería un ensayo para la muerte.

En 2008, casi veinte años después del fin de la historia, parecía que recorría el mundo un fantasma antineoliberal. Explico para el que no lo recuerda:

La desregulación bancaria promovida por los gobiernos estadounidenses desde Reagan, sumada a la financiarización extrema de la economía —en que la plata se apuesta en complicadísimos instrumentos financieros para hacer más plata a corto plazo (cual casino)—, provocó en Estados Unidos una burbuja hipotecaria de magnitudes tales que Hollywood tuvo que poner a Ryan Gosling a explicarla.

En un mundo globalizado como el nuestro, y sobre todo con fronteras porosas para el dinero, la caída de la banca de inversión Lehman Brothers arrastró a muchas otras compañías: Bear Stearns y Washington Mutual en EE. UU.; Bradford & Bingley y el Royal Bank of Scotland en Reino Unido; Fortis en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo; Bankia en España… Los activos totales superaban los 10 billones de dólares. (Cortesía de ChatGPT: si los pasaras a monedas de US$ 1 y pusieras una al lado de la otra, podrías dar la vuelta a la Tierra 6500 veces; si las pusieras una encima de la otra, cubrirías 50 veces la distancia de la Tierra a la Luna).

Con excepción de Islandia, los países más afectados recurrieron al viejo y conocido salvataje bancario, que implica prestar plata a los bancos para capear un temporal; en este caso, la tormenta perfecta que ellos mismos habían creado. “No queremos injerencias del Estado”, el eterno mantra capitalista, tiene una adenda: “…salvo cuando nos va mal, porfis, porfis”. Pero, claro, más fondos destinados al salvataje significan menos fondos destinados a educación, salud, transporte, infraestructura y un largo etcétera.

Occupy Wall Street en EE. UU., el movimiento 15-M en España y las marchas contra la austeridad en Grecia, por nombrar las más recordadas, se tomaron las calles y generaron algo de consciencia sobre las tremendas desigualdades entre ricos y pobres. El Obama de su primera campaña, Podemos y la Coalición de la Izquierda Radical (SYRIZA) fungieron en esos países como pata política de esas efímeras utopías; no tuvieron la convicción o las condiciones para lograr cambios duraderos. Lo seguro es que, más allá de una narrativa enfocada en dar poder a la gente, en ningún momento alcanzaron una soberanía que les permitiera cumplirlo.

Hoy el péndulo ha pegado la vuelta en más de un sentido. Parece que estamos en el torrente de lo que Zygmunt Bauman llamó retrotopías: “mundos ideales ubicados en un pasado perdido/robado/abandonado que, aun así, se ha resistido a morir”. El presente es una vorágine de avances tecnológicos que no entendemos; de poderes económicos y políticos a los que no podemos votar (¡a algunos ni siquiera los conocemos!) y que, aun así, tienen inmenso poder sobre nuestras vidas; de relaciones interpersonales que cada vez nos cuesta más entablar; de ocupaciones, de trabajos y de tareas para llegar a fin de mes o, simplemente, pasar de grado; de enormes problemas globales que no sabemos cómo gestionar. “Qué alivio, entonces, regresar de ese mundo misterioso, recóndito, antipático, alienado y alienante, densamente sembrado de trampas y emboscadas, al familiar, acogedor y hogareño mundo de la memoria, no siempre muy firme, pero sí consoladoramente despejado y transitable”, dice Bauman.

Sin embargo, esas retrotopías son finalmente fachadas. Salvo por unos pocos loquitos que añoran un tiempo inexacto en que prevalecía la “pureza” (spoiler: se refieren a la raza y no al aire), no queremos en verdad volver al pasado. Lo que queremos es no estar acá, pero, como el futuro luce cada vez más amenazante, solo queda huir hacia atrás.

Bauman cuenta que en el Medioevo, la utopía era el fantástico País de Cucaña: un lugar de superabundancia que servía “de consuelo a tanto esfuerzo agotador y a la lucha diaria por conseguir un alimento siempre escaso”. Hoy, que tenemos más recursos de los que necesitamos, lo que deseamos es el nirvana, la vuelta al seno materno: “Una utopía hecha a la medida de personas desencantadas, fatigadas, demacradas y quemadas […] por lo que se han encontrado en el País de Cucaña cuando este se ha acercado desoladora y reveladoramente a hacerse realidad”.

Queremos que no nos jodan; ese parece ser el sentimiento generalizado. De ahí la adicción al scrolleo, la baja participación electoral, la resignación. Tal vez creemos que tenía razón el Nils Runeberg de Borges: “La felicidad, como el bien, es un atributo divino y no deben usurparlo los hombres”. Nos alcanza con que el día transcurra en paz.

¿Quién será ese buen hombre (o mujer) que, como canta Serrat, encontró a la utopía y la está cuidando hasta que lleguen mejores días? ¿Dónde está hoy la subversión de lo mandado, cuando nos parece que los que mandan son omnipotentes?

Empecé este artículo con la intención de exorcizarme de la desazón y, así, poder consolar a mi padre; sin embargo, el ejercicio no me ha aportado más que nuevas dudas y nubarrones. Lo único que hoy puedo decirle con la mano en el corazón es que lo entiendo. En tiempos tan oscuros, quizá haya que empezar por ahí: arrimando el hombro al desconsolado, aunque uno también lo esté. Porque uno también lo está.