—Damas y caballeros —dijo el hombre como si esperara un redoble de tambores—: la famosa mangaba. No, no es necesario que aplaudan, se los ruego.

Nadie aplaudía, por supuesto. El sarcasmo de nuestro guía venía de la resignación, de la ira incluso, por la intromisión de aquel espécimen en su placentero valle del Apurímac. Y es que en verdad era un árbol horrible. Enorme y horrible. Su copa había sin duda visto tiempos mejores, pero, afeitadas casi por completo, sus ramas eran ahora largos grisines nudosos, doblados para siempre por el peso de frutos podridos tiempo atrás. Su tronco, de una oscura pátina grasienta, parecía absorber el sol y la alegría, y era evidente que sus raíces habían acabado con toda posibilidad de vida por varios metros a la redonda, pues lo rodeaba un círculo perfecto de polvo, más allá del cual el césped volvía a crecer de manera regular. Precisamente allí, una señora observaba a nuestro grupo con franca sorpresa mientras recogía hierba para sus cuyes. El guía la saludó con un movimiento de cabeza, miró una vez más el árbol y se volvió hacia nosotros:

—¿Feliz?

La pregunta no estaba dirigida a todos, sino a uno de los turistas, aquel por cuya insistencia habíamos postergado la expedición a las cascadas. Su egotismo había hecho saber al resto que él, Elwood Nelson, asesor de seguros autodidacta de 62 años, oriundo de la pantanosa Simmesport, Luisiana —de la cual había sido por tres meses alcalde provisional mientras la titular, Leslie Draper, asistía con carteles injuriantes a las audiencias de Roe vs. Wade—, estaba «caminando las Américas». El maravilloso concepto le había brotado espontáneamente en el onirismo de la absenta que él mismo destilaba y degustaba como antipirético: haría el mismo ejercicio desintoxicante que Forrest Gump, pero no de este a oeste, sino de norte a sur, y no en Estados Unidos, sino a lo largo del continente, y no corriendo, sino caminando. Brillante. A la mañana siguiente, juntó sus ahorros y algunas mudas de ropa en una valija de mano, inspiró con lágrimas en los ojos un poco del aire putrefacto del bayou y, tras un cariñoso apretón de nalgas a su esposa, agarró viaje. Llevaba en ello cerca de cuatro años.

Nos había largado esta parrafada así, de buenas a primeras y sin que nadie se lo preguntara, el mismo día de su llegada al hostal. Los siete huéspedes —dos universitarias quiteñas, un fotógrafo francés que ya se las había cogido (juntas y por separado), una pareja de suecos, mi esposa y yo— compartíamos con nuestro guía un almuerzo sumamente ameno hasta que escuchamos gritos en el vestíbulo:

—¡No hay lugar, mi patrón! ¡No quedan habitaciones, ya le he dicho!

Hizo su entrada, entonces, una figura enorme y rechoncha. Jadeaba embutida en una camisa hawaiana y unos shorts caquis, llenos ambos de lamparones y de una cantidad ingente de bolsillos. Debajo de su gorro de pescador asomaban pequeños mechones apelmazados por la transpiración y el polvo del camino, que también cubrían sus piernas casi sin vello. El bigotito que le rozaba el labio superior terminaba escondiéndose en el inicio de unos soberbios carrillos rosados.

La indígena de trenzas que fungía de encargada lo seguía con pasitos cortos, a los gritos, mientras el intruso tambaleaba su corpachón hacia nuestra mesa. Jean-Pierre y los Lindqvist se levantaron como impulsados por resortes y tomaron rápidamente sus pertenencias. Este singular caballero andante no pasaba por delincuente, pero, después de todo, estábamos en Latinoamérica.

—No me escucha, Segundo —se dirigió al guía al borde del llanto—. Entró, así… Le dije que no había… Segundo… ¡Haz algo, Segundo!

Y es que, a todo esto, el que dentro de poco sabríamos era el señor Elwood Nelson parecía movido por una voluntad inexpugnable, al punto que cualquier vicisitud terrenal ajena a su destino manifiesto quedaba relegada de inmediato como insignificante. Ni los gritos, ni los sollozos, ni los rostros desfigurados de los europeos: como si el escándalo no fuera con él, se sentó cada vez más jadeante en el lugar que había dejado Jean-Pierre, frente al guía, y sacó del bolsillo de la camisa un papel doblado infinidad de veces. Lo extendió en la mesa, puso un cubierto en cada esquina e, incapaz todavía de hablar por la fatiga, lo señaló imperiosamente.

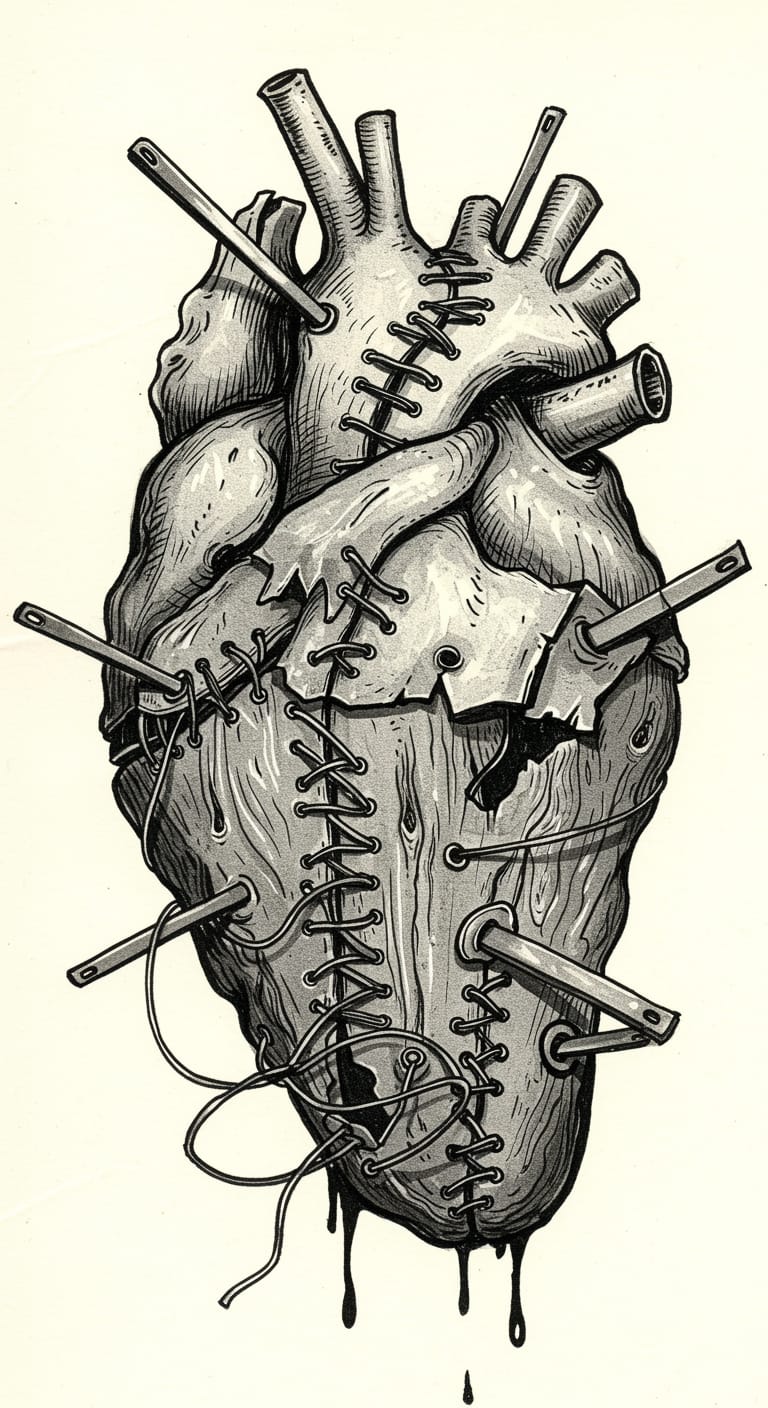

Me acerqué por detrás del gringo, lo suficiente como para sentir la pungencia de su transpiración y el calor húmedo que irradiaba. El roce de la camisa había provocado en su cuello una suerte de eczema rosáceo que se rascaba de vez en cuando. La alarma de los sentidos, no obstante, dio paso a la fascinación cuando observé el papel. Era el dibujo de un árbol de tronco grueso y copa exuberante, cargado hasta el hartazgo de frutos ovoides entre rojos y amarillos, enormes, tersos y brillantes. El árbol ocupaba las tres cuartas partes de la página, pero a su alrededor habían esfumado con mucha habilidad un halo blanquecino que parecía titilar e invadir nuestra realidad. Los colores de hojas y frutos eran más vivos que cualquiera que se pudiera encontrar en la naturaleza, y contrastaban con el resto de la página, ajada y amarillenta. El único texto era el pie de la ilustración: Hancornia speciosa.

Mi esposa me apretó la mano en señal de precaución, pero yo estaba embobado por aquel árbol maravilloso. El guía lo observó también, aunque sin mucha emoción. Finalmente levantó la mirada hacia el peregrino y levantó los hombros, interrogante.

—This! ¡Esto, esto! ¿Dónde? Where?! —le espetó el señor Nelson recobrando por un segundo el aliento.

Nuestro guía teatralizó una epifanía, se levantó y salió del comedor. La mole que el señor Nelson tenía por cuerpo se tensionó y amagó con seguirlo para darse cuenta de que ahora sí se habían agotado sus fuerzas. Sin embargo, Segundo volvió con tanta rapidez como se había ido, se volvió a sentar con una mueca de hartazgo y depositó en el tronco del árbol, junto al dedo que no se había movido todavía, un suculento mango.

—Ahora, si me hace el favor… —Y señaló con la palma abierta en dirección a la salida.

—No, no, no! No more mangos! —No sé de cuál de sus infinitos bolsillos los sacó el gringo, pero puso sobre la mesa al menos otros tres, uno chorreante y a medio masticar. El dedo pringoso subrayó ahora el pie de la ilustración—. Hancornia speciosa… Magic. Mucho magic. ¿Dónde?

—Mire, señor, no sé de qué me habla, pero…

—This magic tree! —interrumpió—. Es aquí. Somewhere, aquí. Perú. Apurímac. Árbol. Ma-hee-co. —Y giraba la cabeza y hacía aspavientos a su alrededor como si así pudiera materializar el árbol deseado en medio del comedor.

—Mire, señor —dijo nuestro guía levantándose de sopetón. Su voz ya era cualquier cosa menos amistosa. Quien tenía delante había dejado de ser un prospecto de cliente o incluso un pobre gringo perdido en la serranía peruana; era un incordio monumental para él y sus huéspedes, que seguíamos la escena petrificados, mirando a uno y a otro interlocutor—. Mire, señor, no me interesan ni usted ni su árbol mágico. I ask you to go. Última vez que se lo digo, last time. Aquí no puede…

Pero Elwood, haciendo caso omiso, como parecía ser su costumbre, no dejaba de rebuscarse los bolsillos.

—Míreme, señor… Look me! —El guía golpeó la mesa con un puño. Nada—. Si no se va en este momento, voy a tener que… ¡¿Qué, María?!

Y es que la encargada de trenzas no solo que tampoco hacía caso a su perorata, sino que le tocaba insistentemente el hombro. Pasada la conmoción inicial, parecía haberse dado cuenta recién hacía pocos segundos del dibujo del árbol sobre la mesa.

—Pero mira, Segundito. —Los dedos seguían golpeteando el hombro pese a tener ya la atención de su marido—. Mírale sin los frutos…

—¿Qué?

—Sin los frutos, pues, Segundito. Mírale sin los frutos y vele al tronco bien negro y viejo.

Nuestro guía entrecerró los ojos y se cruzó de brazos. Se acercó como si quisiera oler el papel —el detalle del dibujo era francamente impresionante—, y luego se alejó. Respiró por la boca y soltó con fuerza el aire por la nariz, mientras volteaba hacia su esposa, interrogándola todavía con los ojos.

—Ay, Segundito, ¡el árbol, pues! —Segundo resoplaba cada vez más fuerte—. ¿Te acuerdas que fui a buscar unos cuyes donde Mama Gabi la semana pasada? Ahí, a un lado de donde tiene las jaulas… ¿No lo ves, Segundito?

—¡¿Qué cosa, María?!

Otro resuello, otro golpe furibundo en la mesa.

—¿No es el árbol de Mama Gabi, pues?

Ahora el petrificado era nuestro guía, que calculaba en su cabeza la distancia entre la Tierra y el lugar fantástico, ajeno a la lógica, desde el que le hablaba su mujer en aquel momento.

—Mira, María —dos dedos en el tabique y la otra mano en la cintura—, ¿por qué no me haces el favor de regresar a la recepción? Anda antes de que… —pero María le tocaba otra vez el hombro—. ¡¿Qué, María?!

Esta vez María no necesitó responder ni Segundo sacudirla de los hombros o abofetearla. El esposo solo tuvo que seguir la mirada estupefacta de la mujer hasta la mesa, donde Elwood Nelson había depositado una cantidad, infinita como sus bolsillos, de billetes arrugados y polvorientos de cien dólares.

Esa misma noche, la víspera del tour a la mangaba, Elwood nos había interrumpido mientras con la señora Lindqvist acariciábamos unos momentos de intimidad lejos de la mirada de nuestros respectivos consortes. Incapaz de interpretar la semioscuridad de la salita de estar, había revoleado las pantuflas con una carcajada —«Jesus almighty!»— y se había recostado en el otro sillón, dichoso de encontrar cuatro oídos disponibles cuando creía dormido a todo el hostal. Desde entonces y por tres horas seguidas, monologó en su inglés sureño y con absoluta confianza sobre temas tan variados como la jerarquía de los ángeles y la vestimenta que correspondía a cada uno, las propiedades exfoliantes del mármol de Carrara, y las similitudes entre el diseño heliotrópico de las pirámides aztecas y el de los templos del Imperio gupta. Con su verborragia florida, encadenaba una tras otra explicaciones a medias, hipótesis descabelladas y conclusiones hilarantes. En un momento, mi compañera ocasional, blandiendo su nórdica afición a la verdad, intentó señalar lagunas en sus delirios, a lo que respondí con precisos toqueteos debajo de la manta compartida. De ahí en más, no sé si exagerando su asombro, se tapó la boca con una mano, guio con la otra la mía, y por un largo rato no escuché de ella más que imperceptibles gemidos.

Si había una historia de la que abominaba, nos contaba ahora Elwood, era la del mito bíblico de la torre de Babel. Traduzco lo mejor que puedo su intrincado razonamiento.

—Y es que, a decir verdad, todas las personas que sobre la Tierra hemos sido dotadas de lenguaje no hablamos sino el mismo idioma primitivo, un idioma único, el idioma humano. El ángel Farael sobrevuela con Baruc los asentamientos de quienes fracasaron en su intento por llegar al cielo y los muestra como bestias inmundas sin habla, todo esfuerzo grandioso que alguna vez acariciaran para siempre desatendido en pos de la banal aventura de la cópula. ¡Mentira! Las barreras lingüísticas fueron una construcción de las incipientes naciones Estado, que buscaron sin ningún disimulo dividir a los hombres con el fin de evitar la diseminación de ideas subversivas. Desde entonces ha sido una tradición imposible de erradicar, pero no me vengan a mí con eso; ¡no, señor! No a este humanista inexpugnable que ve más allá de tan burdas tretas. Es nuestro cerebro el que crea al «extranjero»; es nuestra desatención la que inventa las diversas «lenguas» —dibujó las comillas con sus dedos rechonchos—. Con afinar apenas el oído, verán que somos capaces de un diálogo fluido con quien nos plazca: lo he comprobado yo mismo en puertos a lo largo y ancho del continente, departiendo sobre los más diversos asuntos con marineros de todas las procedencias.

—Skita på golvet och halka i det —lo probó la señora Lindqvist.

—Andá a hacerte coger, gordo pelotudo —lo probé yo.

—Exactly! —concluyó Elwood con su más poderosa sonrisa.

Desde esa gruesa coraza antirridículo fue que nos narró su último descubrimiento. En uno de sus muchos ratos libres, había tropezado en la Biblioteca Pública de Lima con el segundo tomo de Floræ Peruvianae, et Chilensis Prodromus, de fines del siglo xviii. Las descripciones de su autor, Hipólito Ruiz López, y las ilustraciones del botánico español José Antonio Pavón y Jiménez lo habían maravillado a tal punto que le resultó lógico —lo expresó así, sin ningún remordimiento— arrancar la página del libro y llevársela. Habíamos visto el anverso en el comedor; esta vez, con una sonrisa de suficiencia, nos ofreció el reverso, ocupado por algunos párrafos y un mapa desdibujado.

Harto ya de escuchar sus desvaríos pero viendo que iba a ser imposible no seguirle el juego, tomé la hoja. Sin embargo, se la devolví casi al instante, luego de intentar sin éxito que me saltara a la vista alguna palabra conocida:

—Disculpe, pero no sé latín.

—¡Claro que sabe, hombre! ¡Solo que no sabe que sabe! —rio a carcajadas mientras la señora Lindqvist y yo nos preparábamos para el que, lo habíamos decidido por separado, sería el último ejercicio de escucha pasiva de la noche—. Este árbol celestial en cuya búsqueda me encuentro, llamado científicamente Hancornia speciosa y vulgarmente mangaba, fue una creación conjunta de tres ángeles rebeldes —y contó con sus dedos como chorizos—: Iofiel, guardián de la belleza; Ariel, intérprete de las grandes fuerzas cósmicas; y Chequiná, que vela por la unión de cada hombre con su Yo Eterno. El deseo de esta tríada era reunir un ejército de humanos-ángeles para derrocar a Dios —a mi lado sentí que Anna ahogaba un bostezo—. El texto de Ruiz López asegura que los primeros soberanos incas consumían los frutos de la mangaba, y que el fulgor dérmico que les proporcionaba dicha ingesta fue la causa de que se los creyera hijos del Sol. Pero luego, por más de cuatrocientos años, Dios ocultó el árbol a los ojos de los hombres, por razones más que obvias. Sin embargo, sin embargo… —y movió el dedo para indicar que lo mejor estaba al caer; su expresión era la más seria que le había visto hasta el momento—, don Hipólito Ruiz López logró encontrarlo por aquí, en algún lugar de este valle miserable. Poco después de la publicación de su libro, diría que por casualidad si todavía me fuera posible creer en tal cosa, el autor desapareció en el más absoluto misterio.

Y para subrayar la claridad de la cadena causal nos ofreció un recorte de periódico a todas luces birlado también al acervo limeño. Por primera vez desde que el señor Nelson interrumpiera nuestro encuentro furtivo, se hizo el silencio. A la luz de la única lámpara encendida, observé el artículo, una nota muy breve, seguramente de las páginas interiores del diario. Este sí podía entenderlo sin problemas, pero no necesité leer más que el título: «Esfúmase el abogado don Hilario Ruiz Díaz».

Levanté la vista hacia el señor Nelson, ahogando a duras penas el asombro ante su imbecilidad. Boquiabierto, no podía sacar los ojos de encima de ese voluminoso quijote que tenía enfrente, descalzo y sudoroso a pesar de la fresca noche andina; lo miré detenidamente y con cierta pena. Me vino a la mente su esposa, que, incapaz de entender la misión de su marido, lo habría llorado apenas las dos primeras noches, para luego rehacer su vida sin más recuerdos de este ser más insondable que una tina con olor a ajenjo. Pensé en mi propia esposa, crítica de mi realismo recalcitrante pero tan, tan afortunada de tenerme, pese a todo. Pensé en la señora Lindqvist, que ya se había entregado al sueño de los justos, o al menos el de los que no se dejan llevar por fantasías.

—Mañana seré un ángel —me dijo en un susurro cómplice.

—Pero, señor Nelson…

—Mañana —me interrumpió—. Mañana seré un ángel. Y traeré las buenas nuevas. Y veré al mundo entero a los ojos y lo liberaré. Yo. Lo liberaré de su ensimismamiento. Ya verás. Prepárate. Mañana seré un ángel.

Frente a la mangaba, la venganza de nuestro guía no tardaría en llegar.

—Aquí en Apurímac no somos amigos de las habladurías. Lo único que sabemos de este árbol horrendo es que nadie sabe qué hace aquí. Pero me imagino que ha venido por esto: el manjar más preciado de estos lares —dijo con una sonrisa caligulesca.

Manoteó del suelo uno de los últimos y minúsculos frutos de la mangaba y se lo arrojó a Elwood, que arrastraba su osamenta elefantiásica unos pasos detrás de nosotros. Ahora bien: incluso para el más ignorante de los colores, leyes y texturas de la botánica —entre los que me incluyo—, era claro que aquella almendra sobredimensionada no había llegado a alcanzar la madurez suficiente. Todos menos Elwood lo tomamos como una chanza por habernos apartado del viaje a las cascadas, y así lo sugirieron nuestras risas apagadas. El extranjero, sin embargo, entre su miopía y su sordera innata, abarajó la fruta y, tras un brevísimo olisqueo, se la zampó ante el asombro colectivo.

Lentos de reflejos, todos los turistas nos quedamos clavados en nuestros lugares incluso cuando al señor Nelson se le aflojaron las rodillas y dio de bruces en el polvo. Con el gesto desencajado y haciendo un esfuerzo fenomenal, consiguió levantarse para torcerse inmediatamente sobre su estómago y vomitar el desayuno con un tremendo eructo. Algún comedido —quizá nuestro arrepentido guía—, se disponía a ayudar al pobre gringo pero se detuvo en el acto y cayó hacia atrás, presa del terror. Elwood había empezado a brillar: desde su descomunal barriga y en todas direcciones, recorrían su cuerpo ondas de intensa luz blanca. Casi de inmediato vimos cómo se elevaba unos centímetros por encima del suelo, mientras iba recuperando lentamente la posición vertical. Mama Gabi se persignó antes de salir corriendo; yo dejé de sentir en mi brazo el apretón de mi esposa, que se desmayó. Elwood seguía elevándose con los ojos cerrados, sin más movimiento que un cadáver, hasta que a tres palmos del suelo abrió los ojos y, sin mover los labios, dijo con acento porteño, pero también en perfecto sueco, en francés y en quechua, todo al mismo tiempo:

—¿Vieron, manga de inútiles? —Y desapareció.